お知らせ

シンエイ通信【令和7年8月1日作成 188号】

シンエイ通信【令和7年8月1日作成 188号】

◇九州木材商況

九州・沖縄8県の5月の新設住宅着工戸数は合計4238戸で前年同月比37.7%減と大幅に減少した。持ち家は九州全県で前年を下回った。4月頃までは改正建築基準法施行前の駆け込み需要や工事遅れの影響が見られたが、5月以降は本格的に停滞している。

住宅会社は注文住宅、建売住宅ともに苦戦を強いられており、プレカット工場の価格競争も過熱している。

プレカット工場関係者は「プレカット事業を始めて以降の20年で最も仕事が少ない」と話す。8月以降の秋需を期待する声も上がっており、若干でも需要が上向いた時にその機会を逃さないよう、各社が顧客との接点を増やし今後の動向を注視している。

今年初め以降、メーカー各社が粘り強く価格交渉を行ってきたことで製品の値上げが浸透し、値上げ後の価格を維持している。ただ、製材用丸太の価格が下がらず、丸太高製品安の状況が続いている。製品需要の停滞に伴い採算性を向上させることは難しく、メーカーの採算性を危ぶむ関係者も少なくない。

米国の関税処置により輸出の先行きが不透明なため、C材丸太の価格が弱含んでいる。

【国産構造材】

販売量が減少

住宅着工の減少により仕事の確保に苦戦する販売店やプレカット工場が多く、製品需要も低迷している。メーカーの採算性向上には至っておらず、先行きが不透明される。

製品市場ではメーカーによる価格交渉により4月頃に値上げが浸透して以降、製品価格は変わっていない。

買い方は当用買いが中心で、需要の低迷に伴い販売量は減少している。「問い合わせは少なく、営業に回っても閉塞感がある」

【国産羽柄材】

価格は横ばい

リフォーム需要は比較的好調で、構造材よりは安定した引き合いがあるものの、戸建て住宅向けの荷動き低迷を補えるほどではない。盆明け以降の秋需を期待する声も聞かれたが、現在のところ住宅着工がふえる要素はほぼない。少なくとも盆までは厳しい状況が続くとの見方が強い。

需要が増えた場合に備え、製品市場は在庫を抱え販売できる体制を整えている。

【外材】

様子見姿勢強まる

建築基準法改正に伴う建築確認申請の遅れなどから住宅需要は低調となり、横架材の引き合いは弱まっている。6月までは欧州材輸入製品の入荷減から在庫補充の動きがあったが、現在はプレカット工場、流通業者とも様子見姿勢だ。国内産欧州材集成材平角、米松平角の価格は、一定の値上がりが通ってから横ばいで推移している。杉KD平角は供給元が限られることから比較的堅調な荷動きだが、今後は不透明になってきた。

米松羽柄材・小割材は国内挽き、また原板を含めた輸入製品の流通量が少ないまま。居所高で荷動きは低調。

【集成材】

内外産とも値上がり

4、5月の着工戸数の落ち込みを受けて、6月以降、構造材の荷動きは全体的に鈍っている。その中で国内構造用集成材の受注は比較的堅調で、6月は今年一番の生産となった工場もあるようだ。7月は6月に比べ受注が、今のところ前年同月並みか若干多い生産を確保できる見通しとなっている。

国内産Wウッド・Rウッド構造用集成材は、原料の欧州産ラミナの輸入コスト上昇を背景に集成材メーカーが一斉に値上げ。7月に入ると中心値が前月比1000~2000円高に上昇してきた。ただ、メーカー側は、今後入荷予定の欧州産ラミナの輸入コストが一段と上昇するため、更に2000~3000円高を目指す意向が強く、値上げを唱えを続ける姿勢も見られる。

【合板・建材】

住宅向け鈍化

針葉樹構造材用合板の荷動きは、戸建て住宅向けが鈍化しているが、アパートなど集合住宅や非住宅木造建築向けは堅調。ただ、今後は建築確認審査の遅れなどがいつまで続くか不透明で、プレカット工場や流通業者は必要買いに移行している。価格は他地域で値上げの動きがあったが、先行き懸念で停滞気味に。九州内は12mm厚に比べ厚物合板の引き合いは安定している。住宅の省エネ性能強化や耐力壁などに関連した問い合わせも出ている。

輸入型枠用合板の荷動きは回復していない。価格は居所高のままで、入荷量は増えていないが港頭在庫も減っておらず、買い急ぐ動きは見られない。

◇改正建築物省エネ法及び改正建築基準法の混乱

改正建築物省エネ法および改正建築基準法が4月に全面施行された。すべての新築建築物を対象とした省エネ基準適合が義務化されたほか、いわゆる「4号特例」が縮小された。

現在、本誌の読者でもある建築確認申請業務に関わるビルダー、工務店、設計事務所、プレカット工場からよく聞かれるのが、「確認申請に対する指定確認検査機関からの戻りが遅い」という声だ。7月時点でも、「申請してから2~3ヶ月掛かっている」との意見がある。一部の確認検査機関では、年度末に受付件数が急増したこともあり、処理が追いつかず、一時的に確認申請の受け付けを停止する事態も生じている。

だが、今回の法改正にかかわる「新2号建物」に関連し、「構造関係規定に関わる図書の確認」に起因する遅延がどの程度あるかという点については、現場からの具体的な指摘はあまり聞かれないのが実情だ。

では、今回の混乱の要因はどこにあるのか?すべてのケースに当てはまるわけではないが、やはり人材不足が最も大きな要因だろう。確認検査機関では、審査を行う人員が限られているうえ、各機関における働き方改革の影響により、以前の様に「残業ありき」で業務を回すことが難しくなっており、処理能力にも制約が生じている。

一方で、設計側の動きにも変化が見られる。今回の改正を機に、さまざまな企業が設計業務に参入し、長期優良住宅などの設計業務の代行を手掛ける事業者が増えている。

なかには、海外で設計業務を行う企業も出てきている。ただし、そういった企業が増えたとしても、最終的には建築士が確認を行う必要があり、完全にスムーズに進むという状況には至らないだろう。

また、構造計算ソフトを用いて設計図を作成し、ソフト上で判定を行う事も可能となっているが、その判定結果が必ずしも正しいとは限らず、過信は禁物だ。一部これで意匠を専門的に行ってきた建築士が、確認検査機関による指摘に対し、ソフトで行ったために対応できず、構造専門の建築士に依頼されるなどの動きもある。

では、今後どのような対策が有効なのか。現在、審査機関からの指摘内容を見ると、「構造面での指摘を受けた」という例は多くない。

確認申請はあくまで、建築士が建築基準法を順守して設計したことを前提に行われるものであり、「確認申請で許可が下りた=建築基準法に適合している」と認められたわけではない。建築士の印が押された設計内容に基づき、その設計者の責任において進められているという点を、申請業務に携わる側も改めて確認し、建築士としてより慎重に取り組む必要がある。こうした意識を徹底することが、確認申請業務の手戻りを減らし、結果として業務の円滑化につながっていくのではないだろうか。

◇国交省24年度「下請取引実態調査」受発注者間の協議が深刻

国土交通省はこのほど、2024年度の「下請取引実態調査(元下調査)」の結果を公表した。これによると、契約締結後に工期・請負代に影響する事象が発生した際に、変更協議の申し出があったかについては、「申し出があった」が39.1%、「申し出はなかった」が10.5%、「そのような事象はなかった」が50.5%となった。申し出への対応では、全体の95.4%が「協議に応じた上で工期・請負代金の変更を認めた」と回答している。

労務費の価格転嫁については、下請との間で定期的に「協議の場を設けている」と答えた元請業者が21.6%、「おおむね設けている」が40.2%となった。下請からの取引価格の引き上げ要請があった際の協議については、「必ず応じている」が39.6%、「おおむね応じている」が50.9%となり、合わせて9割以上が協議に応じている。

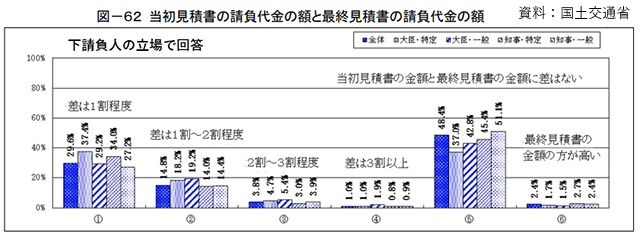

一方、下請負人に対して、依頼時に作成された当初見積書と最終見積書に記された請負代金に差があるかを尋ねたところ、「最終見積書の金額の方が高い」は2.4%にとどまった。「金額に差がない」は48.4%、「1割程度低い」は29.6%、「1割~2割程度低い」は14.8%となっている。

支払手段に関する調査では、元請の85.7%が「全額現金で支払っている」、7.7%が「少なくとも労務費相当分は現金で支払っている」と回答。「全額手形で支払っている」は4.0%にとどまった。手形による支払いについては、現金化までの期間を60日以内(調査当時は120日以内)にすることが求められているが、「すでに60日以内としている」が29.0%、「今後60日以内にする」が63.7%となり、商慣行の改善が進みつつある。

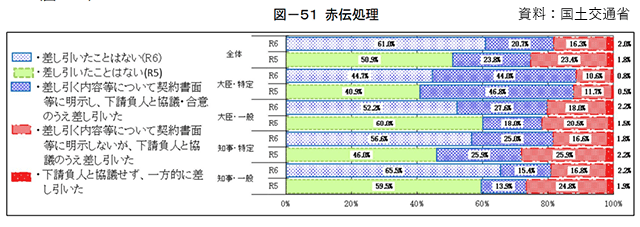

下請代金の支払時に諸費用を差し引く「赤伝処理」については、あらかじめ下請と行う協議の中で差し引く内容や根拠を示さなければならないが、「書面に明示、協議した上で差し引いた」が20.7%、「協議はしたが書面に明示せずに差し引いた」は16.3%、「協議をせずに差し引いた」は2.0%に抑えられている。

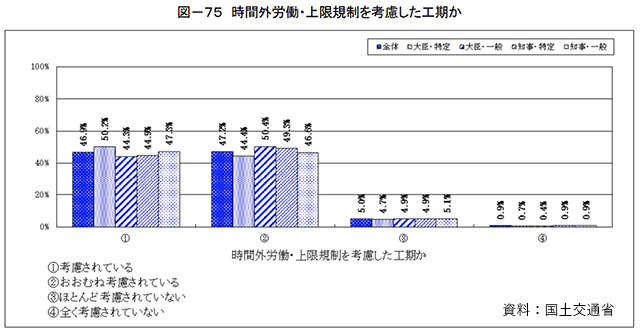

下請負人を対象とした工期の設定状況に関する調査では、「余裕がある工期」(10.0%)または「妥当な工期」(77.0%)が設定されているとの回答が、合計で9割近くを占めた。工期に時間外労働上限規制が考慮されているかについても、「考慮されている」が46.9%、「おおむね考慮されている」が47.2%となっている。本来、両立が難しい工期の適正化と労働時間の短縮に同時に立ち向かう、現場の努力が透けて見える。

◇持ち家率8割世代に問われる住まいへの備え

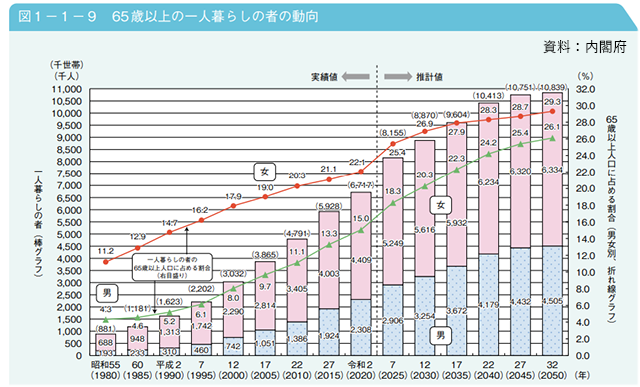

政府が6月に閣議決定した2025年度版「高齢社会白書」によると65歳以上の住居形態は、「持家(一戸建て)」が79.8%、「持家(分譲マンション等の集合住宅)」が3.2%となり、持ち家比率が8割を超えている。また、65歳以上の一人暮らしの割合は男女とも増加傾向にあり、2050年には男性26.1%、女性29.3%に達することが見込まれる。

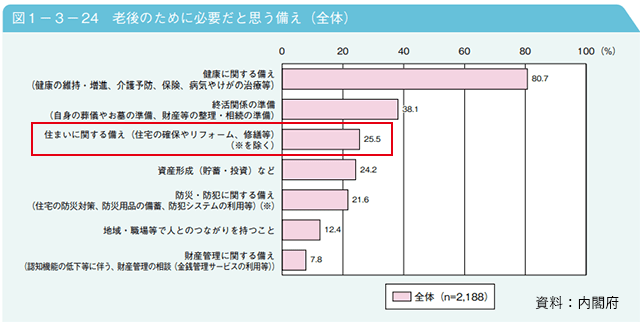

一方で、老後の住まいに対する備えが十分に進んでいないことも分かった。60歳以上で住宅の確保やリフォーム、修繕など「住まいに関する備え」が必要だと感じている人は全体の25.5%にとどまり、「健康に関する備え」(80.7%)が必要とした回答を大きく下回った。こうした住まいへの意識の低さが空き家率にも表れており、使用目的のない空き家の数は、2023年には1998年の約2.1倍に当たる385万6000戸となった。