お知らせ

シンエイ通信【令和7年7月1日作成 187号】

シンエイ通信【令和7年7月1日作成 187号】

◇九州木材商況

改正建築基準法の施工前に見られた駆け込み需要が終わり、九州・沖縄8県の4月の新設着工戸数は合計6092戸で前年同月比30.2%減と大幅に減った。持ち家は九州全域で減少。今年に入り鹿児島、佐賀などで地場ビルダーの倒産、熊本で建設業者の倒産が発生するなど、住宅会社は苦戦を強いられている。いずれも資材価格の高騰が一因に挙げられている。

分譲住宅の販売が伸び悩んでおり、新築から1年が経過すると中古住宅になってしまうため価格を下げて販売する場合も多い。

プレカット工場や販売店も仕事量が少なく、先行きを不安視する声が多く聞かれた。住宅向けの苦戦を非住宅向けで補うべく、加工賃を下げる、狭小非住宅に対応するなど各社が工夫し仕事確保へ奔走している。

国産材製品の荷動きも全体的に鈍い。価格は維持しているものの、丸太高製品安の状況に変化はなく、メーカーの採算性改善の道のりは険しい。ただ、需要が延びや悩むなかこれ以上の値上げは難しいとの見方が強い。

米国の関税措置で輸出の先行きが不透明なため、C材丸太の価格が弱含み、山直で輸出に向けに運ばれていた丸太が原木市場に流れている。

【国産構造材】

仕事少なく低迷

販売店やプレカット工場は仕事の確保に苦戦しているため、全体的に荷動きが低迷している。4月までは駆け込み需要の仕事のズレ込みで比較的安定していたが、5・6月は厳しい状況だ。販売店関係者からは「どこも仕事を持っていない」との声が聞かれ、先行きが不安視されている。製品市場では買い方は様子見姿勢を貫いており、必要買いが中心だ。製品価格は横ばい。

【国産羽柄材】

リフォーム向け堅調

構造材に比べると安定した荷動きがあるものの、羽柄材も引き合いは強くない。リフォーム向けは比較的堅調だが、新築戸建て住宅向けの伸び悩みが全体の荷動きを押し下げている。丸太価格は高止まりしており、丸太高製品安を脱却できていないため、メーカーの採算性改善には至っていない。先行きへの警戒感が広がっている。

製品価格はほぼ横ばいで、杉KD間柱芯去り材、同小割ともに安値で販売されるものもある。

【外材】

輸入減で需給均衡

欧州材輸入製品の入荷が減っているため、国内産欧州材構造用集成材、米松平角などの荷動きは堅調。メーカーが打ち出していた値上げもおおむね浸透している。先行きの戸建て住宅需要を懸念する声は多いが、海外産地からの入荷も不安定なため、

プレカット工場は一定量の在庫を確保する姿勢だ。

米松平角KD材・グリン材ともに横ばい。杉集成管柱や米松・杉異樹種製品なども値上げ後は保合。

米松羽柄・小割材は原板挽きを含めて国内産の流通量が少なくなり、輸入製品は産地価格の高騰で入荷困難。流通業者では杉KD材への移行が進んでいる。

【集成材】

値上げ姿勢強める

国内の集成材メーカーは、7月以降の国内産Wウッド及びRウッド構造用集成材の価格について、一斉に値上げ姿勢を強めだした。夏場に入荷するWウッド及びRウッドラミナの輸入コストが上昇する見通しのなか、現在既に厳しい採算がさらに悪化する展開を防ぎたい意向。

値上げのタイミングや値上げ幅はメーカーや地域によって異なるが、原料のラミナ値上げとなると、完製品の構造用集成材もコスト転嫁を急ぐものとみられる。

【合板・建材】

荷動き続く

針葉樹構造用合板の荷動きは、改正建築基準法施行前の駆け込み需要とその仕事がズレ込んでいたことで、一定量の手当てが続いた。価格は他地域で値上げが進んでいるものの、九州では元々居所高にあった事から冷静な対応で保合。

ただ、懸念されていた建築確認の遅れなどで、今後の荷動き鈍化が見込まれる。

厚物合板は、北部九州で賃貸住宅需要が底堅く、非住宅木造建築向けも一定の引き合いがあることから、プレカット工場、流通業者とも継続した手当て。

輸入型枠用合板の引き合いは弱い。港頭在庫も減っていないため必要買いに終始している。

◇子育てグリーン住宅支援事業、2週間で予算の15%達成

国土交通省と環境省が実施する子育て住宅グリーン支援事業のうち、新築に関する補助金の、第1期の申請期間が5月31日で終了した。GX志向型住宅は、第1期の予約を含む申請額が、予算全体(500億円)の16%に達した。

上限(150億円、予算の30%)には達しなかったものの、約2週間で1割を超えたことからすると、予算の上限に達するのは期限の12月31日より早まることが予想される。

同事業では、5月14~31日、6月1~30日、7月1~12月31日の3期に分けて交付申請を受け付ける。期ごとに設定された上限額に達した時点でその期の受付は終了し、期が変わった時点で受付を再開する。余った予算は次の期に繰り越される。

第1期は特に期間が短く、また注文住宅の新築だけが申請可能だったが、受付開始から9日後の23日には、申請額が予算総額の10%に達している。その後もほぼ同じペースで申請額の割合が上昇している。

5月30日からは新築分譲住宅の申請受付が始まり、6月30日からは賃貸住宅も申請受付がスタートする予定だ。予算消化のペースがより一層早まるだろうことは想像に難くない。

◇耐力面材 4号特例縮小で需要増期待

耐力面材は、建築物に加わった力を壁全体に分散させて水平力に抵抗する面材をいう。構造用合板やOSB、構造用パーティクルボード、構造用MDFといった木質系ボードのほか、石膏ボードのほか、石膏ボードをはじめとする非木質系が市場に出回っており、ユーザーの選択肢は広がっている。

現在も西日本など地域によっては筋違を用いた耐力壁の使用も多く見られる。ただ、大小問わず地震や台風が頻発し、常に住宅の安全性が求められてきた日本独自の風土もあって、耐力面材は住宅市場に浸透している。

特に1995年に発生した阪神・淡路大震災を契機とする耐震性向上に向けた動きは、耐力面材の使用を拡大させることにつながった。

これに加えて近年では、住宅への太陽光発電で、システムの搭載や省エネ性能向上のための複層ガラスの採用によるサッシの重量化などで建築物の重量が増しているなかで、求められる壁量も増える傾向にある。

耐力面材は単に耐震・耐力といった強度だけでなく、その素材などにより多様な性質を持ち、住宅の長寿命化などに寄与する効果を持っている。

例えば筋違を使用した耐力壁では、筋違に水分が含まれていた場合、壁内でのカビの発生を助長する可能性もある。そこで、透湿性能に優れたMDFや石膏ボードなどを使うことで、壁内の湿気を屋外に排出でき、壁内での結露などを防ぐことにつながる。

また、筋違の場合には断熱欠損が生じる可能性があるが、面材は断熱材とのパネル化などにより、高断熱化を実現しながらも施工をより容易にする。

職人など人で不足が慢性化し省施工化も求められる昨今では、こうしたワンショット施工の需要拡大が見込まれている面材もある。

4月からは、建築基準法改正に伴い4号特例が縮小された。すでに耐力面材市場ではこれに起因する販売量拡大も見られ、耐力面材の需要増加の好機ととらえる向きがある。4号特例縮小で壁量の増加が予想されている。

木質ボードメーカーによっては、昨年時点で4号特例縮小に絡んだ問い合わせも出始めていた。ただ、実際に面材が採用となるかは、設計者が耐力壁にどの程度の性能を求めているかに左右される様子も見受けられた。

耐震性のほか多様な性能を伝え、こうした市場をいかに取り込んでいくかも重要となりそうだ。

◇7割以上が「帰宅時の自宅暑さにイライラ」

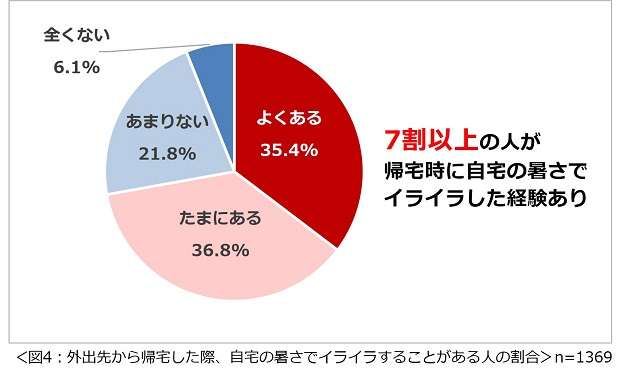

全国の男女1369名を対象に実施した「夏の住まいの暑さ・湿気に関する意識調査2025」の結果を発表した。それによると、「帰宅時に自宅の暑さでイライラすることがある」人が7割以上(よくある35.4%・たまにある36.8%)にのぼることがわかった。

昨年夏に自宅で熱中症になった経験があるのは、自身(6.7%)、配偶者など家族(9.1%)、ペット(0.9%)を合わせて約1割となった。

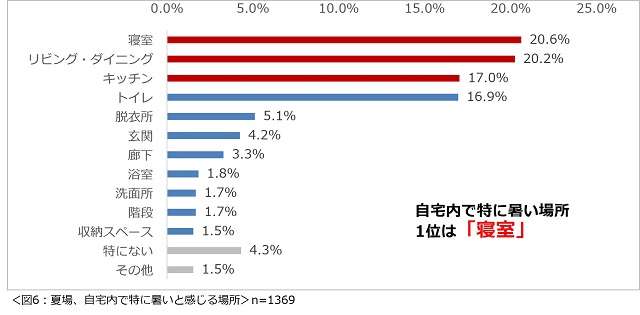

夏場、自宅内で特に暑いと感じる場所について聞いたところ、「寝室」(20.6%)が最も多く、「リビング・ダイニング」(20.2%)、「キッチン」(17.0%)が続いた。

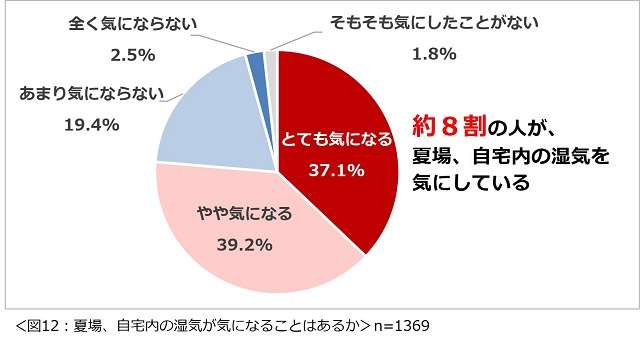

夏場の自宅内の湿気については、約8割が「気になる」(とても気になる37.1%・やや気になる39.2%)と回答。湿気が気になる場所として、「寝室」(49.6%)、「脱衣所」(46.3%)、「浴室」(41.9%)などがあげられた。

◇サンゲツ、FSC認証紙を使った塩ビ壁紙

サンゲツ(名古屋市)は、色柄バリエーションと施工性を高めた壁紙105点をラインアップした最新の壁紙⾒本帳「2025ー2027 SP」を6月19日に発刊する。塩ビ壁紙としては国内初となるFSC認証取得品も収録した。

トレンドを反映した色やマテリアル柄に加え、リフォーム推奨品の基準を満たす不陸隠蔽性に優れた厚みのある壁紙を41点から60点に大幅に拡充。撥水機能を持つ100点については、環境への影響が懸念されるフッ素化合物を使わないPFCフリーとした。