お知らせ

シンエイ通信【令和7年4月1日作成 184号】

シンエイ通信【令和7年4月1日作成 184号】

◇九州木材商況

九州・沖縄8県の1月の新設着工戸数は合計6427戸で前年同月比11.6%減と大幅に減少した。

4月の建築基準法改正を控え駆け込み需要が若干発生しているが、着工戸数の回復にはつながらず、持ち家は九州全県で減少。アパートは好調だが、戸建ての不調が目立つ。新築住宅価格の上昇で住宅ローンを組みにくいなか、分譲住宅が売れずに多くの在庫を抱えている住宅会社もある。

プレカット工場は大手を中心に一部では受注が好調だが、多くが苦戦を強いれれている。特に九州南部は仕事量が少ない。

価格競争も過熱し、法改正で4月以降の審査の渋滞も予想されるため、先行きが不安視される。

天候不良や慢性的な人手不足、伐採地の奥地化などを理由に丸太の出材が伸び悩み、原木価格は高止まりしている。長らく丸太高・製品安が続き、電気代や人件費など製材コストのほか運賃も上昇しているため、製材メーカーの採算はひっ迫している。

外材の在庫量の減少を追い風にメーカーは値上げを唱えているが、実需が伴わず価格交渉は難航している。住宅会社や製材メーカーの倒産が相次ぎ、採算性の向上が課題となっている。

【国産構造材】

値上げ雰囲気強まる

住宅着工減の影響を受け、構造材の荷動きは全体的に鈍い。ただ、外材の入荷量は減少しているため、国産材の注目度は高まっている。

2月中旬に宮﨑県都城の複数のメーカーがKD材を3000円(立法㍍)値上げすると唱えたように、他地域も含め多くのメーカーが値上げの意向を示している。

値上げがどこまで浸透するかは不透明だが、メーカー関係者からは期待も含めて「上がっていく」との見通しがきかれた。

【国産羽柄材】

間柱中心に好調

リフォーム向けが好調なことに加え、外材の代替需要も後押しし、羽柄材の荷動きは順調だ。

特に間柱は引き合いが強く、なかには需要のある製品を生産するため、柱の生産を止めて間柱に切り替えたメーカーもある。

市売での製品価格は変わっていないが、丸太高・製品安の脱却に向けメーカーは動いている。

外材の在庫量は減少しているが、現状では買い方は焦っていない。引き合いが強い間柱については、値上げ交渉が比較的受け入れられやすくなっている。

【外材】

欧州材価格横ばい

欧州材は産地高・入荷減だが、九州では4月以降の住宅需要の停滞を予想する声が多い。国内メーカーは構造用集成材の値上げを打ち出しているが、現状は横ばいで推移している。

米松小割材や同役物などは、流通量が少ないまま。枠材も含めて国産材製品での代替が難しいものは、居所高でも手当されている。

【集成材】

構造用集成材は、地域によって多少ばらつきはあるものの、例年不需要期の2月も一定の動きが見られ、3月も大きな落ち込みは聞かれない。新築住宅着工戸数が低迷するなかで、ムクの構造材は内外産ともに一服感も聞かれるが、集成材は輸入完製品の入荷が昨年10月から低水準で推移しているため需給が均衡し、品目によっては品薄感も出ていることが背景にあるようだ。

こうした需要環境から、国内集成材メーカーは製品の値上げに向けた動きを強めている。特にWウッド集成管柱は年明けから品薄感が続いているため、先行して3月から前月比約3000円(立法㍍)の値上げに踏み切った。

Rウッド集成材平角も一部で値上げが進み始めた様子で4月に向けて、Wウッド集成管柱と同程度の値上げが目指されているようだ。

今年の着工戸数に期待が持てないなか、ここへきて集成材の強気配が醸成されている要因として、昨年末から今年にかけて、欧州産地側で生産能力半減や日本向けの生産停止、事業や工場売却などの話題が相次いでいることが挙げられる。

日本の需要縮小にあわせた供給抑制の動きもあり、決定的な品不足になる可能性は低いとみられている。ただ、先週から始まった今年第2四半期契約分の交渉ではサプライヤーから提示された数量は軒並み例年より少ないといわれ、輸入完製品とラミナの今日中に若干の先行不安が生じている。

【合板・建材】

安定した荷・値動き

針葉樹構造用合板への引き合いは堅調。住宅需要は建築基準法改正の駆け込み需要が多少出た後、検査の遅れなどを懸念して先行き不安が出ている。だが、プレカット工場、流通業者には一定量の在庫を確保する動きがある。他地域で値上げが打ち出されているなか、九州での値動きは安定しており、12ミリ厚・24ミリ厚合板も非住宅木造建築向けなどで手当てされている。

輸入型枠用合板は居所高で、荷動きは低調。円高傾向だが、流通業者の手持ち玉はコスト高のもので、価格はさげづらい。公共事業向けも年度末までの出荷が落ち着いた。公共事業向けも年度末までの出荷が落ち着いた。フォローリングは住宅向け授与言うが減少するなか、非住宅向け商品や海外輸出などへの取り組みが見られる。

◇建築法改正と米国関税政策

4月から改正建築基準法、改正建築物省エネ法が施行される。

大手住宅会社やビルダーの対応は一巡し、4月以降の大きな仕様変更はないと考えられるが、新壁量基準への対応には1年間の猶予があり、木材仕様については確認検査機関とのやり取りを通じて変わるべき仕様は変わっていくと予想される。

構造計算が必要な木造建築物の規模の引き下げ、壁量基準の見直しでは、JAS材やJAS機械等級区分製材の引き合いが増える可能性がある。だが、無等級材が使えなくなるわけではなく、誤解のないように改めて周知が必要だろう。

同様にJAS材の引き合いが急に増えるとも考えにくく、新たに取得したメーカーはじっくりと販売機会を待つ必要があろう。

仕様変更は別にして、審査項目が増えて新2号建築物の審査機関はこれまでの7日から最大35日以内に長期化するほか、一人親方など中小業者のなかには法対応の準備が遅れている事業者も一定程度いるとみられ、4月以降、着工が滞る可能性は十分にある。マンションなどに構造計算適合性判断が導入された2007年6月の法改正では建築確認が大停滞し、新設住宅着工は同年7月が前年同月比23・4%減、8月が同43,3%、9月が同44.0%減と月を追って減少幅が拡大、通年でも前年比17.8%減と大幅減少した経緯がある。同じ事態が起こるとは考えたくないが、仮に住宅着工がこれまで以上に減少した場合、足元で台頭しつつある木材市況のい値上げムードは水を差される恐れがある。逆に建築確認が停滞せず、住宅着工が春の需要期を迎えた場合、不足感が広がる可能性もある。

折しも米国の関税政策でカナダ産針葉樹製材に対して過去にない高率の関税が負担される可能性が高まり、北米製材市況は先高観が強まっている。東京港の輸入製品在庫は2月末で最低だった昨年2月末の水準を下回る。頭をよぎるのは、20年のコロナ禍から21年のウッドショックに至る輸入木材の動向だ。

20年4月の緊急事態宣言を経て住宅着工が停滞、木材需給が緩和し、第3・四半期の輸入木材の成約量は大きく減少した。だが、北米製材市況の高騰で第4・四半期は逆に産地からのオファーが減り、7月末に16万2000立法㍍あった東京港の輸入製品在庫は12月末には9万立方㍍を下回り、21年1月末には7万1000立法㍍まで減少した。

市況はムードであり、大勢が余るとみれば需給は緩和し、足らないとみれば一気に引き締まる。4月以降、どちらに転ぶかは分からないが、現状の構図はウッドショック前にどこか似ているという気がしてならない。

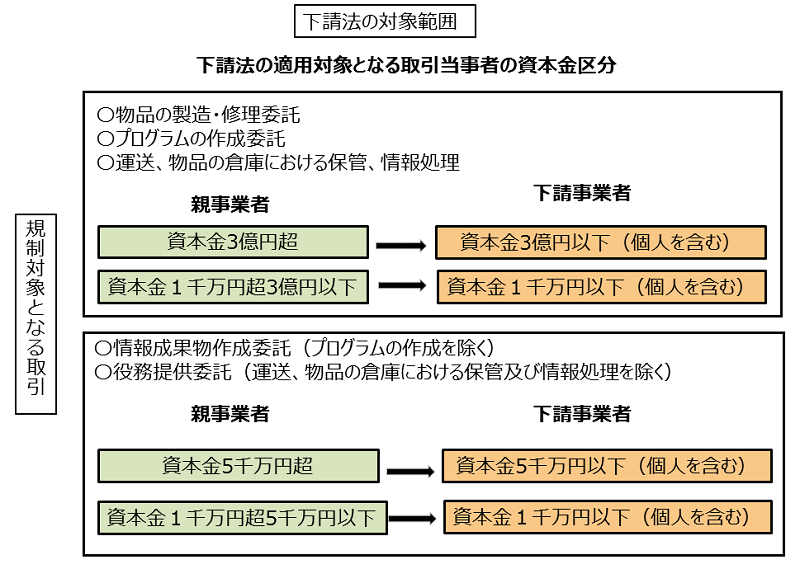

◇下請法について

下請法は、親事業者による下請事業者への不当な扱いを規制し、下請事業者の利益を保護することを目的とした法律となります。下請法は、独占禁止法の特別法として制定された法律ですが、独占禁止法の違反事件処理手続きとは別の簡易な手続きによって、迅速かつ効率的に下請事業者の保護を図るため、適用対象を明確にしており、対象事業者は「資本金区分と」「取引の内容」で定義されています。また下請法では、親事業者には厳守するべき義務や禁止事項が定められています。違反した場合には、公正取引委員会による勧告や指導などの行政指導の対象となる可能性があります。

企業間の取引では、現金や銀行振り込みなど、さまざまな決済方法が利用されており、手形も決済方法のひとつです。手形は、振出し(発行)を行う親事業者にとって、決済日まで支払い猶予できるというメリットがあります。一方、受け取る側の下請事業者は、決済日までは現金を受領できませんし、前倒しで現金化すると割引料がかかるため実質的な利益が減ってしまいます。つまり、手形サイトが長期になるほど、下請事業者の経営を圧迫するリスクが高まります。そのため、公正取引委員会と中小企業庁は、これまで手形サイトが120日を超える手形を交付した場合、下請法を規制する「割引困難な手形」に該当するおそれがあるとして指導の対象としてきました。そして、長期手形サイトが下請事業者の資金繰りの負担を招いている点などを踏まえ、2024年11月1日以降は、業種を問わず、手形サイトが60日を超える手形を交付した場合は指導の対象にするよう運用の見直しを行いました。

これは現行ルールが導入された1966年以降、約60年ぶりの見直しとなります。さらに、公正取引委員会は、適切な価格転嫁を新たな商習慣としてサプライチェーン全体で定着させていくための取引環境を整備する観点から、優越的地位の汎用機性のあり方について、下請法を中心に検討することを目的として、昨年来、中小企業庁と共同で「企業取引研究会」を開催し、関係有識者等の意見を伺い下請法の改正に向けた検討を進めて来ました。昨年12月には、検討結果を報告書としてとりまとめ、関係各方面から意見を募集しているところであり、公正取引委員会としては、企業取引研究会での議論を踏まえて下請法の改正法案を早期に国会に提出できるよう、引き続き、必要な検討を進めていくこととしています。

下請法違反に対する「勧告・指導」の内容については、公正取引委員会が下請法違反の事業者に対して行う行政指導「勧告」違反行為の是正や必要な措置をとるよう事業者に勧告するほか、原則として、事業者名や違反事実の概要、勧告の概要などが公表されます。また、勧告に従わない場合は、独占禁止法に基づく「排除措置命令」や「課徴金納付命令」が行われることがあります。次に「指導」ですが、葉中書面の記載不備や少額の減額等、比較的軽微な違反行為や違反の恐れのある行為についており、違反行為の是正や必要な措置を採るよう事業者に指導する点は勧告の場合とかわりませんが、原則として、事業者名等は非公表としています。下請法に違反し、公表が伴う措置が採られた場合には、社会的信用を失うリスクも生じることになるので、下請法の厳守に努めて頂ければと思います。

◇アキレス 鉄骨造向け外張り断熱工法開発 防火構造認定を取得

アキレス(東京都新宿区)は、鉄骨造建築物の外壁部に対応する断熱工法「QDパネル鉄骨外張り断熱システム」を4月1日から全国で展開する。

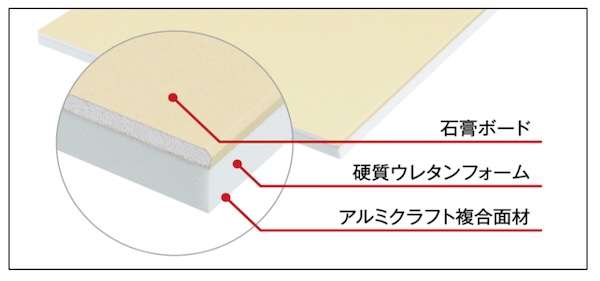

アキレス準不燃QDパネル構造イメージ図

アキレス準不燃QDパネル

新製品の「アキレス準不燃QDパネル」を使用する鉄骨造向け外張り断熱工法。

「アキレス準不燃QDパネル」は、熱伝導率0.021W/(m・K)の硬質ウレタンフォーム断熱材「キューワンボード」と石膏ボードを張り合わせた新しい断熱複合パネルで、単体で国土交通大臣の準不燃材料認定(認定番号:QM-1103)を取得している。

この断熱複合パネルと鋼板外装材の組み合わせで30分防火構造認定を取得。これにより準耐火建築物(ロ準耐2) の外壁における技術的基準に適合する。

様々な鋼板外装材に対応して意匠性を高め、省エネに貢献しつつ、結露発生リスクを軽減する。